輕功水上飄

輕功水上飄 - 水面上的太陽能板

相信讀者們看到標題都已經對本文主題略知一二了:今次要介紹的並不是電影《少林足球》中施展「輕功水上飄」的六師弟,而是早前鬧得熱哄哄的「浮動太陽能發電系統」。

根據環境局於2017年1月發布的《香港氣候行動藍圖2030+》,政府計劃將本地使用可再生能源發電佔整體電力市場的比率,由現時的1-3%,於2030年提升至3-4%。雖說這種「提升」比起世界各國(如德國計劃在2020年將可再生能源的市場佔有率達至20%)實在是微不足道,但本港某些用電量較高的政府部門,如水務署、渠務署、康樂及文化事務署等,亦在近年積極發展可再生能源的應用(消費者委員會,2014;環境局,2017)。其中水務署更於2014年12月成為本港首個獲得「ISO 50001 能源管理系統認證」的政府部門。

根據環境局於2017年1月發布的《香港氣候行動藍圖2030+》,政府計劃將本地使用可再生能源發電佔整體電力市場的比率,由現時的1-3%,於2030年提升至3-4%。雖說這種「提升」比起世界各國(如德國計劃在2020年將可再生能源的市場佔有率達至20%)實在是微不足道,但本港某些用電量較高的政府部門,如水務署、渠務署、康樂及文化事務署等,亦在近年積極發展可再生能源的應用(消費者委員會,2014;環境局,2017)。其中水務署更於2014年12月成為本港首個獲得「ISO 50001 能源管理系統認證」的政府部門。

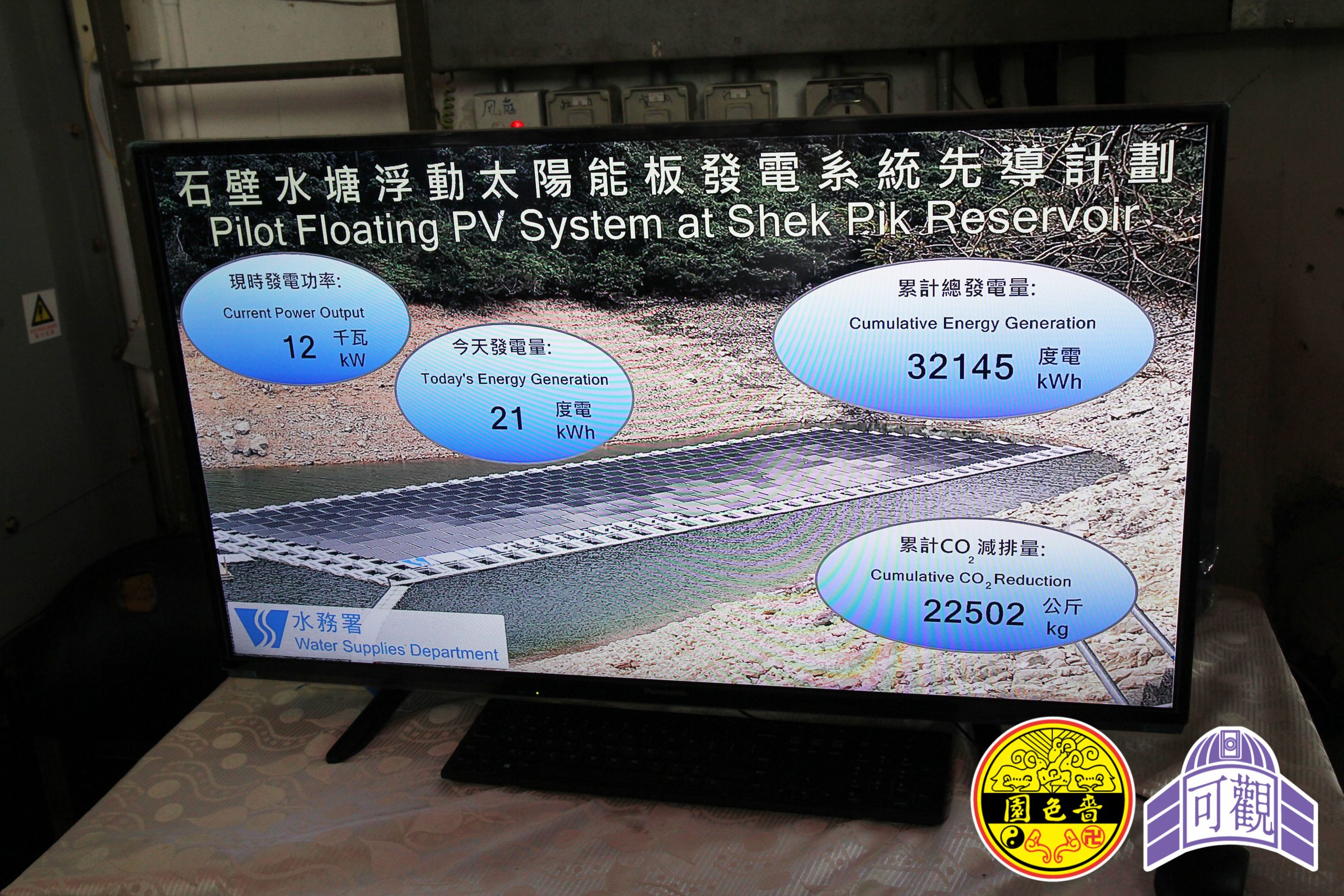

筆者有幸在6月21日在水務署的安排下了解並參觀全港首個「浮動太陽能發電系統」試驗計劃。

根據水務署的講解,浮動太陽能板除了能夠提供電力外,亦能省卻土地資源、減低水分蒸發及藻類滋生。另外,由於水面的溫度較地面或天台穩定,浮動太陽能板比起安裝於地面或天台的太陽能板有更高的發電效率。

在選擇適合水塘作為試點時,工程師必須考慮水塘的水質、水面升降的幅度、太陽能板的座向、日照時間以及工程對生態和景觀的影響等多項因素。其中最具挑戰性的工程因素必然就是水面升降幅度;以石壁水塘為例,旱季與濕季的水面高度可相差12至13米!當然,選用的物料能否抵受天氣變化,以至長時間浸泡於水中,亦是今次計劃的重點。

當中試點計劃最受公眾關注的影響必定要算上工程以及太陽能板對水塘景觀的影響了。由圖片所見,浮動太陽能板設置於抽水站的旁邊、水塘較隱蔽的一角。如非特意尋找,相信亦不容易被人察覺;但日後大規模安裝浮動太陽能板對景觀的影響則需要更深入研究探討了。席上有人認為可繼續參考現時模式,盡量避開對景觀造成重大影響的位置;亦有人提議可利用模組化太陽能板的特點,造成不同形狀、製造地標。

現時水務署已於2017年2月在石壁水塘完成安裝首個系統,並計劃於同年9月在船灣淡水湖完成第二個系統。石壁水塘的試點計劃暫時只覆蓋全個水塘約0.1%的面積,每年約產生12萬度電(約為36戶家庭的年耗電量),只供給水塘內的抽水站使用,每年可節省約84公噸二氧化碳排放量(水務署,2017)。筆者相信這個項目能一方面減低全球暖化下不斷上升的蒸發率、保存淡水資源,另一方面減低公共服務的碳排放、減緩氣候變化;比起盲目地填湖起樓,應付不合理、不止息的需求,這種「一水兩用」的方法似乎更適合香港吧。

所謂「萬事起頭難」,但只要願景方向正確,相信從細處著手,總有一天能湊合各家成果,香港亦能為營造一個更美好的世界出一分力。來!是時候讓我們加速,追上世界的進度了!

進階環境教育課程

陳錦江老師

參考資料:

水務署,2017。浮動太陽能發電系統。擷取於2017年8月2日,自http://www.wsd.gov.hk/tc/home/climate-change/mitigating/floating-solar-power-system/index.html

消費者委員會,2014。《探索新路向 – 香港電力市場研究報告:報告撮要》。擷取於2017年8月2日,自https://www.consumer.org.hk/sites/consumer/files/competition_issues/20150205/summary_c.pdf

環境局,2017。《香港氣候行動藍圖2030+》。擷取於2017年8月2日,自https://www.policyaddress.gov.hk/2017/sim/pdf/Leaflet_Climate.pdf

延伸閱讀:

South China Morning Post, 2017. China flips the switch on world’s biggest floating solar farm. Retrieved on 4th August 2017, from http://www.scmp.com/news/china/society/article/2096667/china-flips-switch-worlds-biggest-floating-solar-farm

星島日報,2017年。石壁水塘再生能源 太陽能發電自用。擷取於2017年8月4日,自https://hk.news.yahoo.com/%E7%9F%B3%E5%A3%81%E6%B0%B4%E5%A1%98%E5%86%8D%E7%94%9F%E8%83%BD%E6%BA%90-%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%83%BD%E7%99%BC%E9%9B%BB%E8%87%AA%E7%94%A8-221111255.html

鳳凰網安徽,2017年。西媒:中国建成全球最大漂浮光伏电站 坐落安徽淮南水塘上。擷取於2017年8月2日,自http://ah.ifeng.com/a/20170612/5740740_0.shtml

相關消息

雙腿好似嘰啞

雙腿好似「嘰啞」*

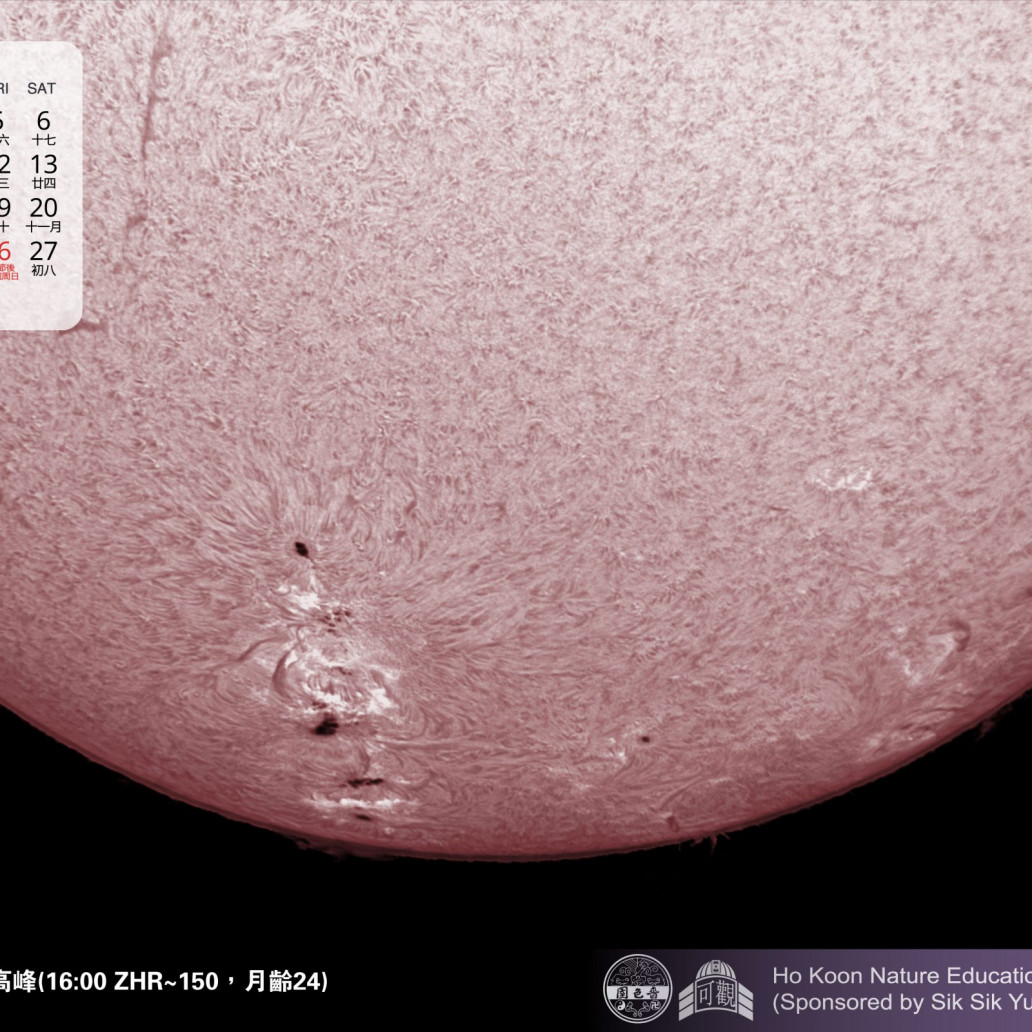

可觀中心花園及生態徑不時都會出現令人驚喜的發現,這次同事在柚樹的樹幹上發現了比成蟲更為少見的龍眼雞幼蟲(Pyrops candelaria)。牠在幼蟲和成蟲階段的色彩大相徑庭:幼蟲時披上啡色外殼,加上扁平的身軀,伏在樹幹上施展接近完美的隱身術;成蟲時則換上色彩鮮豔的紅鼻子和綠簑衣,靜靜地在樹幹上享用樹汁。除了在外觀上的相異,幼蟲在行為上亦比成蟲更為謹慎、敏感得多;一旦發現危機,幼蟲就會使用天生的一雙「天殘腳」,颼然一彈,迅速遠離捕獵者。相信這也是為何幼蟲比成蟲較少被發現的原因之一。

由於上課關係,筆者有幸把龍眼雞幼蟲放在顯微鏡下觀察,一不留神,牠翻了個身,而鏡頭剛好對準了牠第三雙步足與身體連接的關節上。一點又一點深色的小刺在關節附近出現,筆者心想會不會是寄生生物呢?放大一看,這些小刺原來互相緊扣,根本是一組天衣無縫的齒輪。筆者即時回想起某日觀看的自然科學節目:節目中曾經提及蠟蟬如何在彈跳時確保雙腿同時用力以保持平衡。筆者立即於網上查找資料,原來蠟蟬幼蟲腿上的齒輪結構早於1957年被發現,但直至2013年才由英國劍橋大學神經生物學名譽教授馬爾科姆・布羅斯(Malcolm Burrows)及其團隊以高速攝影機及電子顯微鏡首次成功展示其齒輪結構的真正功能,更於同年獲著名科學期刊《科學》(Science)刊登(Burrows & Sutton, 2013)。

「舊聞真令人興奮!」(Old news is so exciting!)這句話通常用作揶揄一些不留意時事發展的人。儘管是舊聞,但筆者能夠親眼目睹這個神奇的齒輪結構,亦令筆者大開眼界!

不少生物亦會使用彈跳方式移動或躲避捕獵者,例如近年在本港相當普遍易見的廣翅蠟蟬(Racia sp.)亦會使用相同方法。牠又是否有相同的齒輪結構呢?幼蟲和成蟲又是否都有相同的結構呢?草蜢、跳蛛又使用甚麼彈跳機制呢?各位不妨嘗試一下尋找答案,可能有一天你就能夠發表另一篇影響深遠的研究報告,解答千古難題呢!

進階環境教育課程

陳錦江老師

參考資料:

- Burrows M. & Sutton G., 2013. Interacting Gears Synchronize Propulsive Leg Movements in a Jumping Insect. Science, Sept 13, 2013, Vol.341(6151), p.1254(3) DOI: 10.1126/science.1240284

- Bhanoo N., 2013. Gearlike Legs Propel a European Jumper. The New York Times, Sept 13, 2013. Retrived on Aug 30, 2016 at http://www.nytimes.com/2013/09/17/science/gearlike-legs-propel-a-european-jumper.html?_r=0

*註:「嘰啞」實為筆者以齒輪的英文翻譯「Gear」再作出二次音譯創作之詞彙。

相關消息

雌雄莫辨

雌雄莫辨?

先考考大家,請問下列兩張相片中,合共有多少種雀鳥?

圖一)

圖二)

對於初接觸觀鳥的朋友,其中一項最吸引人,卻又令人很懊惱的,相信就是雀鳥中「雌雄異色」(Sexual coloration)的情況了。雖然事實上不是每種雀鳥都會出現「雌雄異色」的現象,但卻為觀鳥者們帶來不少煩惱。「雌雄異色」代表著同一物種的雄性和雌性有著不同的外觀顏色或毛色,例如上圖的叉尾太陽鳥(Aethopyga christinae)雄鳥(圖一)和雌鳥(圖二)的毛色就有明顯的分別。生態學家普遍相信「雌雄異色」在雀鳥的繁殖及社交行為上有著重大的影響:有科學家提出奪目的毛色能提高雀鳥成功交配對象的數量;同時亦有研究指出「雌雄異色」現象的出現是由於某性別,通常是雌性,演化出較隱匿的毛色以方便照顧幼鳥 (Owens and Hartley, 1998; Price and Birch, 1996)。

其實,「雌雄異色」只是「兩性異形」(Sexual dimorphism)的其中一種;雄獅的鬃毛、雄鹿的鹿角、人類女性較寬闊的盤骨都是一些大家耳熟能詳有關「兩性異形」的例子。

若果大家在野外遇到不認識的雀鳥,或者遇到外形相似但顏色不盡相同的雀鳥,可以怎辦呢?跟據尹璉(Clive Viney),費嘉倫(Karen Phillipps)及林超英所著的《香港及華南鳥類》,在辨認雀鳥時,我們可從以下十一個要點出發:

- 大小、形狀

- 總體的顏色

- 顯眼的標記和斑塊

- 咀、腳、翼、尾、頸的大小和形狀

- 咀、腳、趾、眼的顏色

- 飛行或其他動作的特色

- 獨特的叫聲或唱鳴

- 跟其他鳥類比較

- 日期、時間、地點、天氣

- 生態環境及周圍的情況

- 觀察角度、光線情況、觀察距離

透過仔細的觀察,再加上《香港及華南鳥類》、《香港鳥類圖鑑》等圖鑑和網上資源的幫助,相信能有效增加觀鳥者辨認雀鳥的成功率。

雖然這種情況無疑增加了在野外辨認雀鳥品種的難度,但反過來看,隨著觀鳥者及生態學家對雌鳥和未成年鳥毛色和特徵的認識增加,我想這種「雌雄異色」的現象反而能夠幫助我們了解種群的雌雄比例,繼而作出更適切的保育措施。

最後,讓我們再來一次測驗,辨別雄與雌吧!

圖三)普通朱雀(Carpodacus erythrinus)

圖四)絲光椋鳥(Spodiopsar sericeus)

生物科

陳錦江老師

延伸閱讀

叉尾太陽鳥

https://ebird.org/species/fotsun1

普通朱雀

https://ebird.org/species/comros

絲光椋鳥

https://ebird.org/species/rebsta1

參考資料

Owens, Ian P.F. and Hartley, Ian R. 1998. Sexual dimorphism in birds: why are there so many different forms of dimorphism? Proceedings: biological sciences, 7 March 1998, Vol.265(1394), pp.397-407.

Price, Trevor and Birch, Geoffrey L. 1996. Repeated evolution of sexual color dimorphism in passerine birds. The auk, 1 October 1996, Vol.113(4), pp.842-848.

尹璉,費嘉倫,林超英。2005。《香港及華南鳥類》。香港:香港特別行政區政府新聞處。

香港觀鳥會。2009。《香港觀鳥圖鑑》。香港:萬里機構.萬里書店。

相關消息

缸內缸外

缸內缸外

6月8日是聯合國每年所訂立的世界海洋日(World Ocean’s Day),新界某大型商場為響應今年主題「健康的海洋,健康的地球」(Healthy Oceans, Healthy Planet),由2015年5月17日至6月14日在其天幕下設置「室內互動水族館」,場內有4個場區:「巨型貝殼互動水族館裝置」、展示水草造景的「微縮水世界」、介紹魚類資訊的「河海全國度」及「瑰麗珊瑚堡」。

這個全港首創的購物商場水族館裝置開張首日,筆者剛巧經過,場內熙來攘往,好不熱鬧。不少家長帶同子女到場參觀,眼看珊瑚爭艷、水草盪漾、魚兒躍動,歡娛萬分。彷彿人與海天生就有種連繫,可惜隔著玻璃缸,筆者總看得不是味兒。

就在這商場出發乘坐約一小時公共交通工具,毗鄰汀角具特殊科學價值地點及大尾篤,在「神龍見尾不見首」的龍尾,其實亦坐落著一座「天然海岸水族館」 。

「館」內短短二百米的距離,已經集合四種生境類型,包括淡水河口、岩岸、沙坪及內海,如此多樣化的生境蘊含著超過二百種生物,當中更有不少是幼體。密麻麻鋪滿沙坪的海星、出其不意化身水槍的海鞘、橫行霸道的寬額大額蟹、色彩鮮艷的海綿、受擾時舉出「V字手勢」的萊氏擬烏賊、甚至全球瀕危的管海馬等等全都可以在龍尾找到。原來只要願意離開困著我們的玻璃缸,自然一直都等待大家去細賞。

這座「天然水族館」設有「開放時間」,訪客自行探訪時請緊記配合潮水漲退,否則潮水一漲,身處潮間帶的生物都會被潮水掩蓋,各位只好擇日再訪了。(請參閱香港天文台大埔滘潮汐預報,水位低於1.0米時較適合到訪龍尾)民間亦有一班熱心人士成立了「龍尾海岸教育中心」,在今年暑期更組織義工隊帶領導賞團,讓參加者近距離欣賞龍尾的獨特之美。

近年香港市民對環境保育的意識提高了不少,相信與各層面的熱心人士不辭勞苦的推廣有莫大關係。越來越多的市民開始從認知到關注、關心個別保育議題,甚至以實際行動投身當中。那你準備好踏出玻璃缸了嗎?

進階環境教育課程

陳錦江老師

*以下全部相片均於龍尾拍攝,部分於晚上時間拍攝。

相關消息

蜂終蝶影

蜂終蝶影

說起「化蝶」,很多人都會想起「梁祝化蝶」這個家傳戶曉的凄美故事;故事中兩位主角歷盡艱辛,在世時雖不能結成夫妻,最終卻亦能化身為一雙蝴蝶,翩翩起舞。 無獨有偶,現實中,蝴蝶幼蟲要成功蛻變成蝶也並不容易。

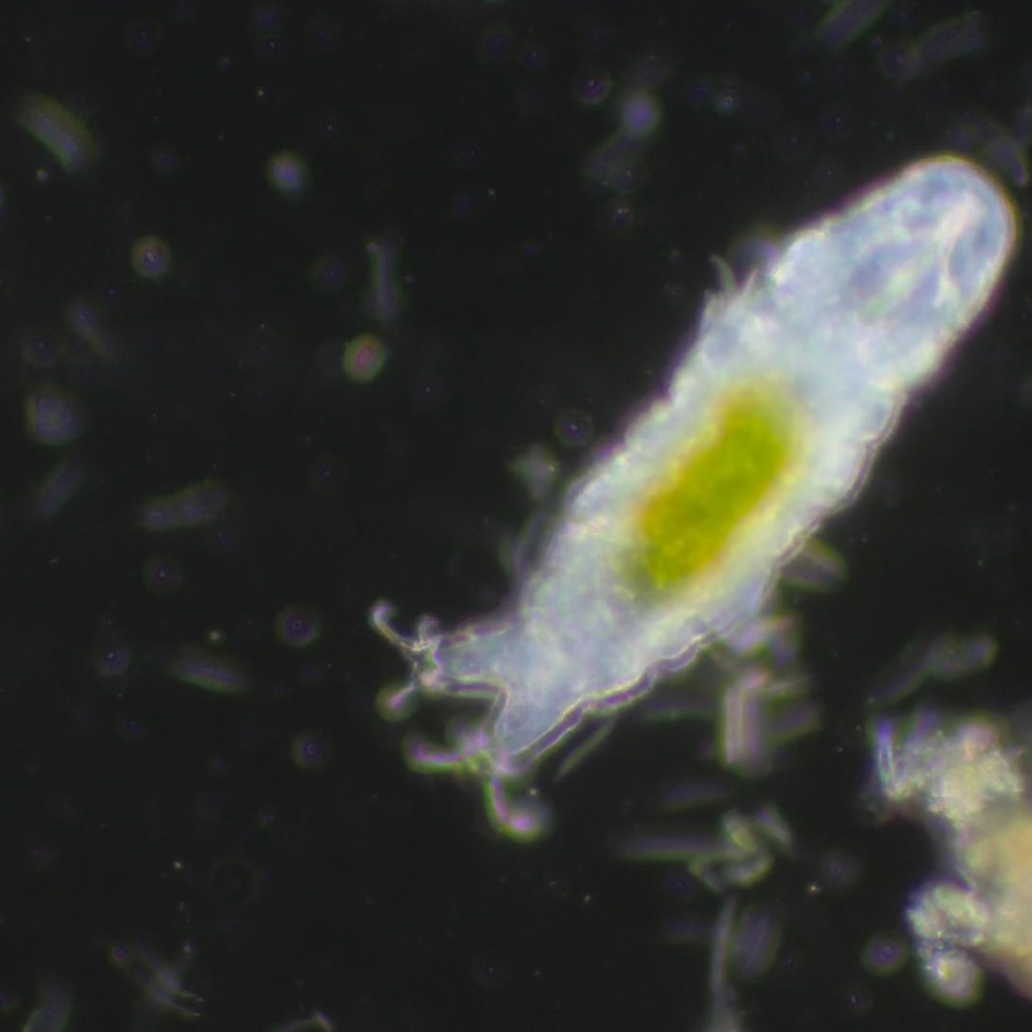

蝴蝶是一種完全變態的昆蟲,牠們的生命週期會經歷四個階段:「卵」、「幼蟲」、「蛹」及「成蟲」。可惜在野外,能經歷四個階段、完成蛻變成為成蟲的蝴蝶的比例往往很低;其中一種原因就是被其他生物所寄生,以致缺乏充足營養進行蛻變。寄生(Parasitism)是生物之間常見的互動模式,而寄生蜂可謂當中之表表者。

寄生蜂是一個統稱,一般指膜翅目(Hymenoptera)中金小蜂科(Pteromalidae)、姬蜂科(Ichneumonidae)及繭蜂科(Braconidae)等展示寄生性的昆蟲;牠們會於寄主生命週期中不同的階段產卵,有些在寄主處於「卵」的階段時在其中產卵,被稱為「卵寄生蜂類」,如此類推,還有「幼體寄生蜂類」、「蛹寄生蜂類」及「成體寄生蜂類」。一般來說,除了「卵寄生蜂類」外,其他三類寄生蜂都不會令寄主立即死亡,而是繼續依賴吸吮寄主的體液成長,直至寄生蜂準備結繭才突破寄主身軀羽化為成蟲;此時,寄主才面對真正的死亡。

以下片段為一種寄生於斑鳳蝶(Chilasa clytia)體內的繭蜂幼蟲突破寄主身軀然後結繭的過程。看完片段後,你能分辨出這種繭蜂屬於哪類寄生蜂嗎?

由於某些品種的寄生蜂的寄主都屬於農業上的害蟲,例如東方菜粉蝶(Pieris canidia)、玉米螟(Ostrinia nubilalis)等,因此寄生蜂亦被用作農業上的生物防治,以控制害蟲的數量。

如欲認識多一點寄生的例子,除了細心觀察身邊事物外,亦可按此閱讀昔日特寫﹣身邊的寄生蟲。

進階環境教育課程

陳錦江老師