被遺忘半世紀的一級歷史建築

二零二五年六月 第三期

被遺忘半世紀的一級歷史建築

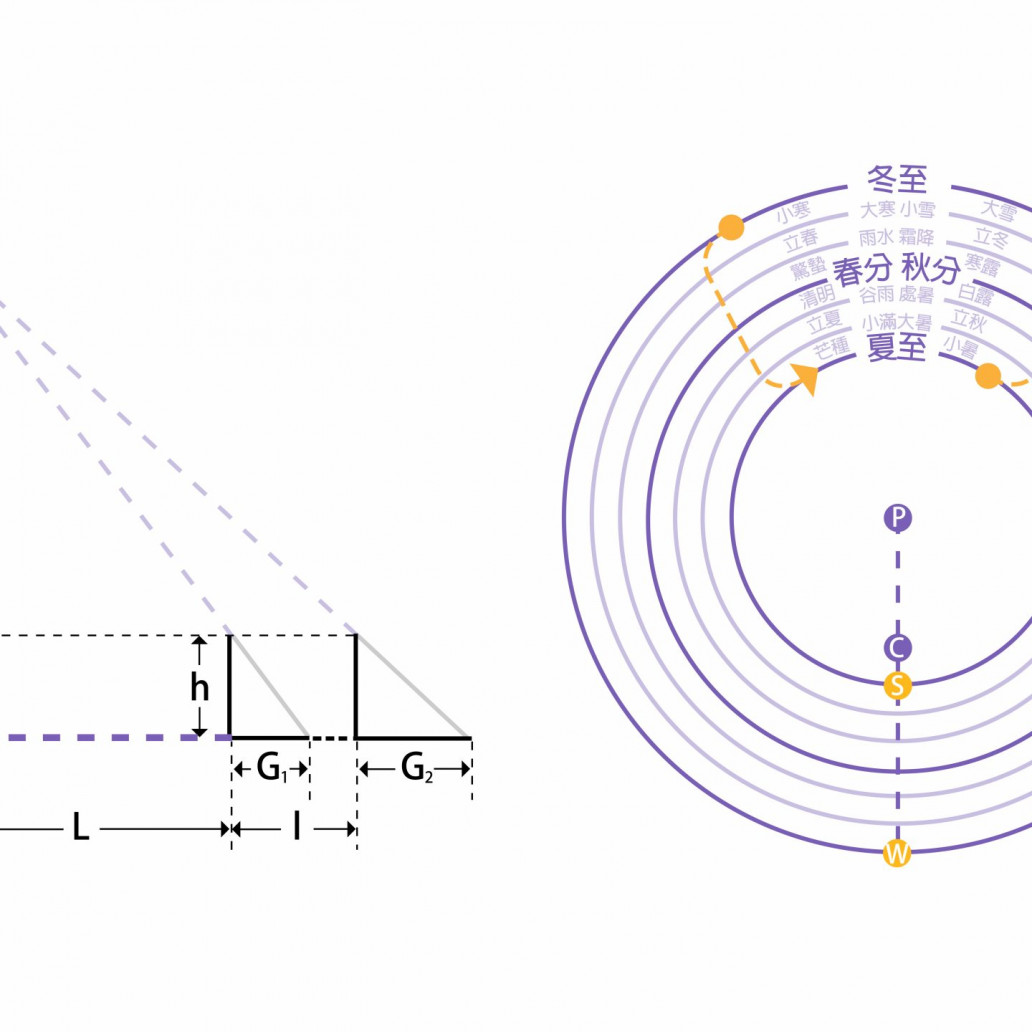

大家可曾聽過「九龍重力自流供水系統」?一個無需使用昂貴抽水系統,利用水向低流原理,藉高水壓從位於山間高處的水塘作遠距離輸送的食水供應系統。

曾被稱作九龍塘配水庫、深水埗食水減壓缸、或俗稱主教山配水庫/窩仔山配水庫,現正名為前深水埗配水庫的戰前水務建築,曾是此食水供應系統中的重要一員。與九龍水塘、大埔道沙濾池、前油麻地及紅磡配水庫,於1904年開始為九龍塘、深水埗、大坑東一帶居民供應食水。

它不是香港唯一以圓形築成的地下配水庫,卻是全港第一個以最短周界達至最大面積儲存量的配水庫。整個建築由108條花崗岩石柱支撐著混凝土天花,牆身沒有鋼筋,靠的是自身混凝土重量來抵擋水壓。

戰前,配水庫曾因嚴重漏水停用。1951年維修後,從原牆身直徑150尺大幅度縮減至124尺,容量下跌了接近一半,由218萬加侖跌至107萬加侖,圖片中可看見維修前後的牆身。維修後的配水庫僅用了20年,便被於1970年建成,達3千萬加侖龐大容量的石硤尾食水配水庫所取代。

在2017為配水庫作檢查時發現有樹根穿透至水庫頂部,國危及其結構安全而計劃清拆。後被發現屬罕見羅馬式建築,更獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。由此駁回清拆,經重新修葺後,現開放給市民參觀。

在2017為配水庫作檢查時發現有樹根穿透至水庫頂部,國危及其結構安全而計劃清拆。後被發現屬罕見羅馬式建築,更獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。由此駁回清拆,經重新修葺後,現開放給市民參觀。

環境教育主任

朱淑予

相關消息

恐龍出沒注意

二零二四年十一月 第一期

恐龍出沒注意

香港擁有4億年地質歷史,由古生代的泥盆紀到新生代的第四紀。

在香港聯合國教科文組織世界地質公園新界東北沉積岩園區內,擁有多組大約2億至6,600萬年前中生代的侏羅紀至白堊紀形成的沉積岩地層。今次在香港發現的第一件恐龍骨骼化石,就是在此園區內赤門海峽盡頭,有「海上紅層」美譽之稱的赤洲島上發現。

赤洲島

赤洲島

在香港鄰近的深圳市只曾發現恐龍蛋,甚或遠至距離香港約180公里外的廣東河源市,也只曾出土超過20,000枚恐龍蛋,但恐龍骨化石卻相對稀少。今次在香港發現恐龍骨骼化石,實是令人鼓舞。

恐龍蛋

恐龍蛋

它擁有兩個中國第一 : 分別是在中國最南部發現的恐龍化石 ; 以及除陸地以外,在海島上發現的首例。

專家能從一片比頭髮直徑還小的恐龍骨骼切片中,知道恐龍的種類、年代、年齡、性別、生活習性、溫血或冷血等秘密。由於是次發現的化石骨骼並不完整,估計這恐龍是在死後一段時期,經過輕度風化後,才被沙石掩埋,形成化石,因此骨骼已經支離破碎,故未能由此判斷是身上哪一塊骨,僅可從骨骼結構特徵,揭示這隻恐龍很可能經歷較長時間的成長,是成年或老年個體。

為了方便專家在赤洲進行化石研究,由2024年10月23日起,船灣(擴建部分)郊野公園內的整個赤洲島已封閉,直至另行通知。赤洲封閉期間,除已獲許可的專家和相關人員外,任何人不得登岸或進入赤洲,違者可被檢控。最高可被判罰款2,000元和監禁三個月。

欲睹此恐龍骨骼化石真身,可前往位於尖沙咀九龍公園內的香港文物探知館一窺全貌。

化石連圍岩長約54厘米,高35厘米,厚19厘米,包含一大一小兩塊骨骼碎塊的化石。

參考資料:

解密恐龍島 | 香港聯合國教科文組織世界地質公園

環境教育主任

朱淑予

相關消息

餐桌上的調味料——鹽

二零二四年四月 第二期

餐桌上的調味料——鹽

你可知香港的鹽業已有超過兩千年的歷史?

香港三面環海,海岸線綿長,加上得天獨厚地理環境,使香港成為理想的鹽場。本地有記載的鹽業始於西漢,直至宋代,香港的鹽業邁入了最盛期。然而隨著清朝康熙帝發佈遷界令,強行將沿海居民遷移至內陸,鹽場也因而由盛轉衰。直至上世界二十年代初,香港只剩下大澳、沙頭角、青山新墟和西貢鹽田梓這四處鹽田。

其中,規模最大首推大澳鹽田,全盛時期約佔全大澳三分之二面積;最細則在西貢鹽田梓,全盛時期曾達六畝之廣。但到了1970年代,大澳鹽田停產後,香港就再沒有鹽生產了。

然而今天,在西貢鹽田梓可以再次見証香港本土生產的鹽。這全賴鹽田梓村民積極復修部份鹽田,重建先祖鹽田的原貌,更獲得2015年聯合國教科文組織亞太區「文化遺產保護傑出獎」。

昔日香港的曬鹽場分為「砂漏法」及「水流式」兩種,鹽田梓是後者。引入海水,經過一連串的池,曝曬蒸發,最後成鹽。主要分為蓄水→蒸發→蓄滷→結晶幾個部份。

水流法產鹽

水流法產鹽

鹽田梓外圍的紅樹林,不僅能為野生動物提供良好的食物來源及棲息環境,其根系更是有毒物質的過濾器,是生產健康食鹽把關的第一道防線。

參考資料

- 東官濱海鹽勝雪 萬里波濤大嶼山 | 香港地方志中心 Hong Kong Chronicles Institute (hkchronicles.org.hk)

- 鹽田 | 鹽田梓 鹽光保育中心 (yimtintsai.com)

助理教師

朱淑予