二零二五年六月 第三期

被遺忘半世紀的一級歷史建築

大家可曾聽過「九龍重力自流供水系統」?一個無需使用昂貴抽水系統,利用水向低流原理,藉高水壓從位於山間高處的水塘作遠距離輸送的食水供應系統。

曾被稱作九龍塘配水庫、深水埗食水減壓缸、或俗稱主教山配水庫/窩仔山配水庫,現正名為前深水埗配水庫的戰前水務建築,曾是此食水供應系統中的重要一員。與九龍水塘、大埔道沙濾池、前油麻地及紅磡配水庫,於1904年開始為九龍塘、深水埗、大坑東一帶居民供應食水。

它不是香港唯一以圓形築成的地下配水庫,卻是全港第一個以最短周界達至最大面積儲存量的配水庫。整個建築由108條花崗岩石柱支撐著混凝土天花,牆身沒有鋼筋,靠的是自身混凝土重量來抵擋水壓。

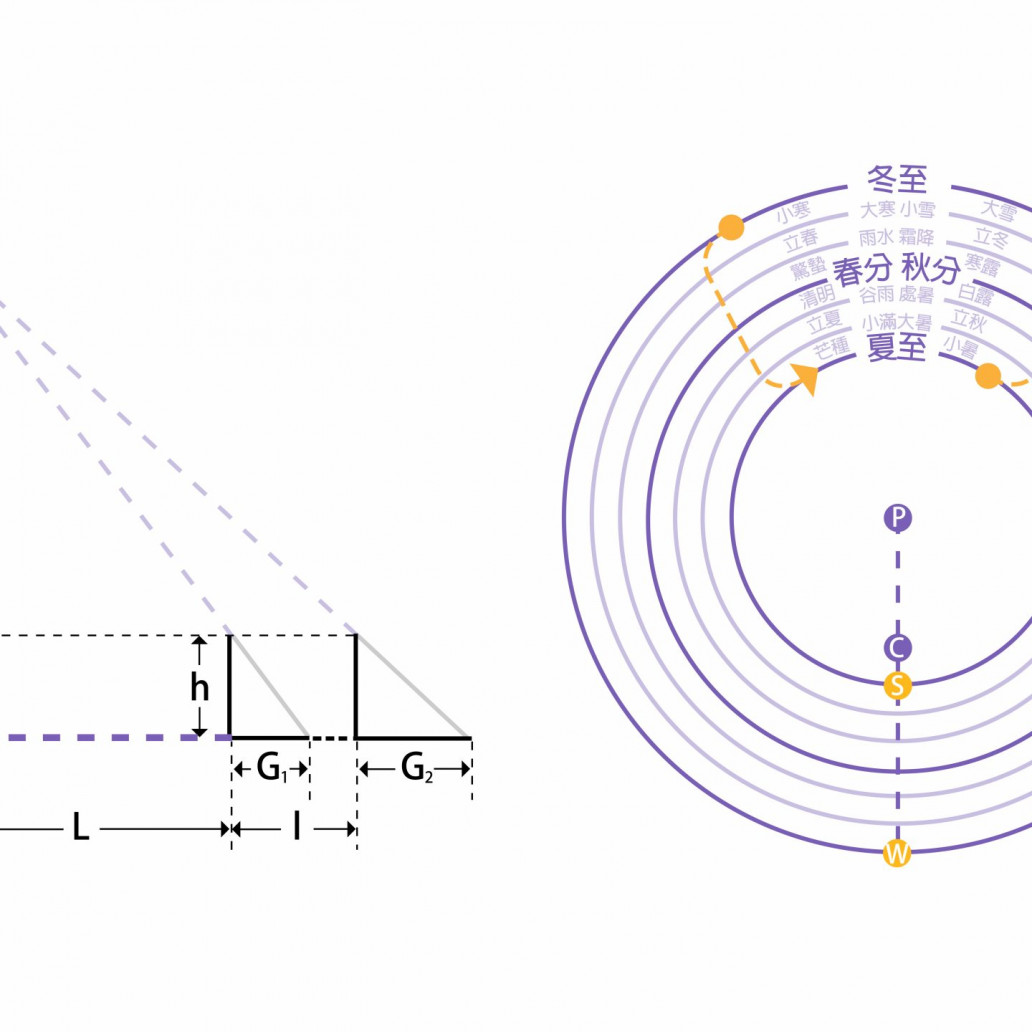

戰前,配水庫曾因嚴重漏水停用。1951年維修後,從原牆身直徑150尺大幅度縮減至124尺,容量下跌了接近一半,由218萬加侖跌至107萬加侖,圖片中可看見維修前後的牆身。維修後的配水庫僅用了20年,便被於1970年建成,達3千萬加侖龐大容量的石硤尾食水配水庫所取代。

在2017為配水庫作檢查時發現有樹根穿透至水庫頂部,國危及其結構安全而計劃清拆。後被發現屬罕見羅馬式建築,更獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。由此駁回清拆,經重新修葺後,現開放給市民參觀。

在2017為配水庫作檢查時發現有樹根穿透至水庫頂部,國危及其結構安全而計劃清拆。後被發現屬罕見羅馬式建築,更獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。由此駁回清拆,經重新修葺後,現開放給市民參觀。

環境教育主任

朱淑予