二零二五年十一月 第二期

蓋天說

在沒有現代科學與儀器的年代,人們只能憑肉眼與簡單器具,為頭頂的天空尋找秩序。東西方在這條道路上形成了不同的宇宙模型:西方有托勒密的地心幾何體系,中國則有「蓋天說」和「渾天說」。多數人更熟悉圍繞「天球」構想、即「渾天如雞子,地如雞中黃」的「渾天說」,此說在漢代以後取代了更早的「蓋天說」;但若從科學思維的角度,「蓋天說」同樣具有獨特意義。

「蓋天說」的歷史演變

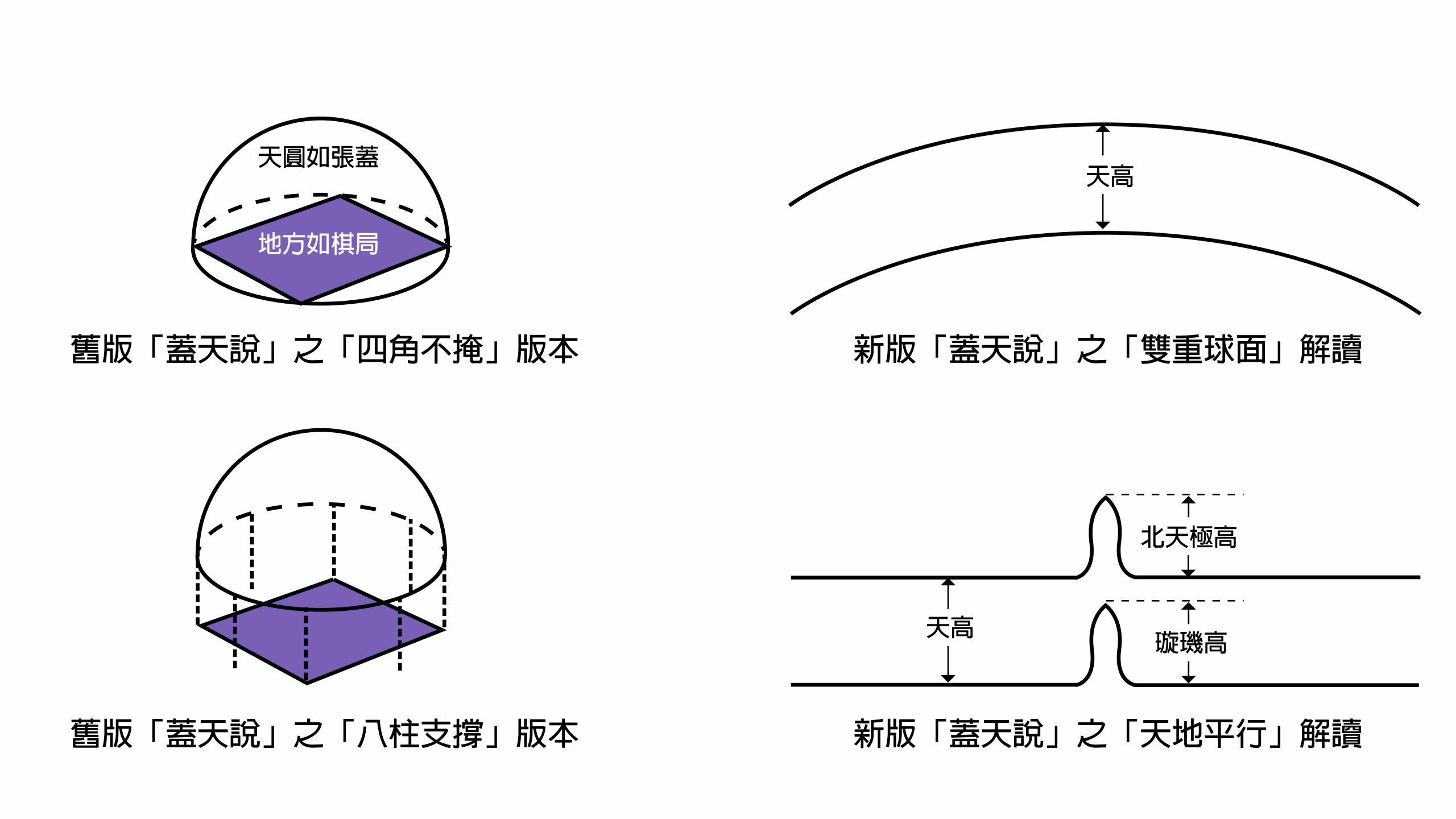

「蓋天說」分新舊兩版。舊說源於商周之際的古老觀念「天圓如張蓋,地方如棋局」,即所謂「天圓地方」,可能與人在草原遙望時產生的感受有關。但此說會引出「四角不掩」的疑問,於是有人進一步主張天地其實並不相接,而是由八柱支撐、形如涼亭;《淮南子》所載「共工怒觸不周山」,遂致「天傾西北,地不滿東南」,便出於這一構想。另外,也有學者認為「地方」是指東南西北四個方向[1]。

成書於戰國至秦漢之際的《周髀算經》,提出了較為成系統的修正版新說。此書以「勾股定理」(即古希臘的畢氏定理)聞名,核心在於以平面幾何推演宇宙模型。「周髀」為周地所立、長八尺的測圭表,全書托古而作,以周公與商高的對話展開。書中關鍵語句為「天象蓋笠,地法覆盤」。對此,學界大致有兩解:其一主張「雙重球面」模型,並據此質疑書中後續的平面幾何方法不相合;其二認為「蓋笠」「覆盤」皆指圓形平面,中央(地上為「璇璣」,天上為北天極)有同樣高度的凸起,接近「天地平行」的模型[2]。

本文重點介紹《周髀算經》所建構的系統化的「蓋天說」,並且為了使書中隨後的推演成立,以下討論將採用「天地平行」的解讀。

《周髀算經》的「蓋天說」:中國古代唯一的「公理化」嘗試

從實用角度看,「渾天說」確較「蓋天說」先進,因其圍繞至今仍用於觀測與解釋星象的「天球」模型。然而,從科學思維角度,「蓋天說」卻擁有更重大的意義,它是中國歷史上唯一一次以「公理化方法」嘗試構建、並達致數理自洽的幾何宇宙模型[3]。

「公理化方法」由古希臘數學家歐幾里得在《幾何原本》提出,對科學發展影響深遠。其要點可概括為三項:以不證自明的基本假設為公理;公理與定理間清晰的演繹關係;以觀測結果檢驗定理。缺少「公理化方法」的使用,是中國古代科學在後期發展變慢的重要原因。《周髀算經》是第一次也是最後一次,「公理化方法」在中國古代的實踐,值得我們認真了解。

「天地平行」與「寸影千里」:《周髀算經》「蓋天說」的兩大公理

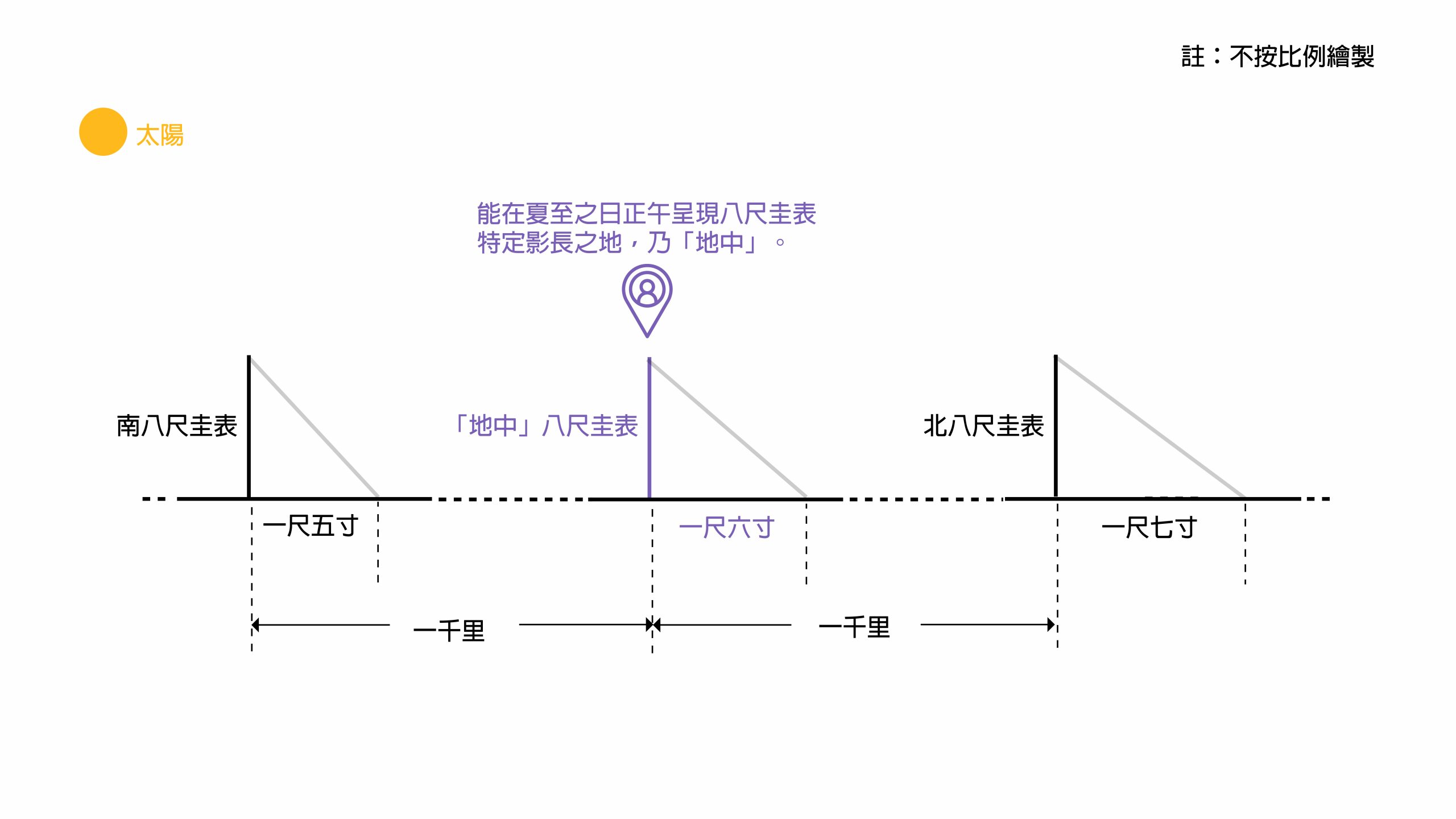

「公理化方法」由公理(基本假設)開始。除「天地平行」這一公理外,另一個既有趣亦最具爭議的公理是「寸影千里」。此故事廣泛出現於漢代典籍。相傳周公占卜定都洛陽,以其近郊登封為「地中」,而此地夏至正午八尺圭表的影長,則成為「天下之中」的天文標準(《周髀算經》取一尺六寸,非實際洛陽的一尺五寸,而是採用更早的堯都平陽、今陶寺遺址的數據)。而從此地向北或向南每移一千里,影長便增減一寸。原文:

「周髀長八尺,夏至之日晷一尺六寸。髀者,股也。正晷者,句也。正南千里,句一尺五寸。正北千里,句一尺七寸。」

《周髀算經》正是據「天地平行」與「寸影千里」兩大公理,「以尺量天」,演繹出「天高80,000里」與「地中至夏至日下16,000里」等結論。原文:

「夏至南萬六千里。」

「從此以上至日,則八萬里。」

(註:「句」指表影,「里」約250米,「尺」約25厘米,「寸」約2.5厘米。)

「以尺量天」的三種解釋

此經典的「以尺量天」演繹方法有三種解釋。

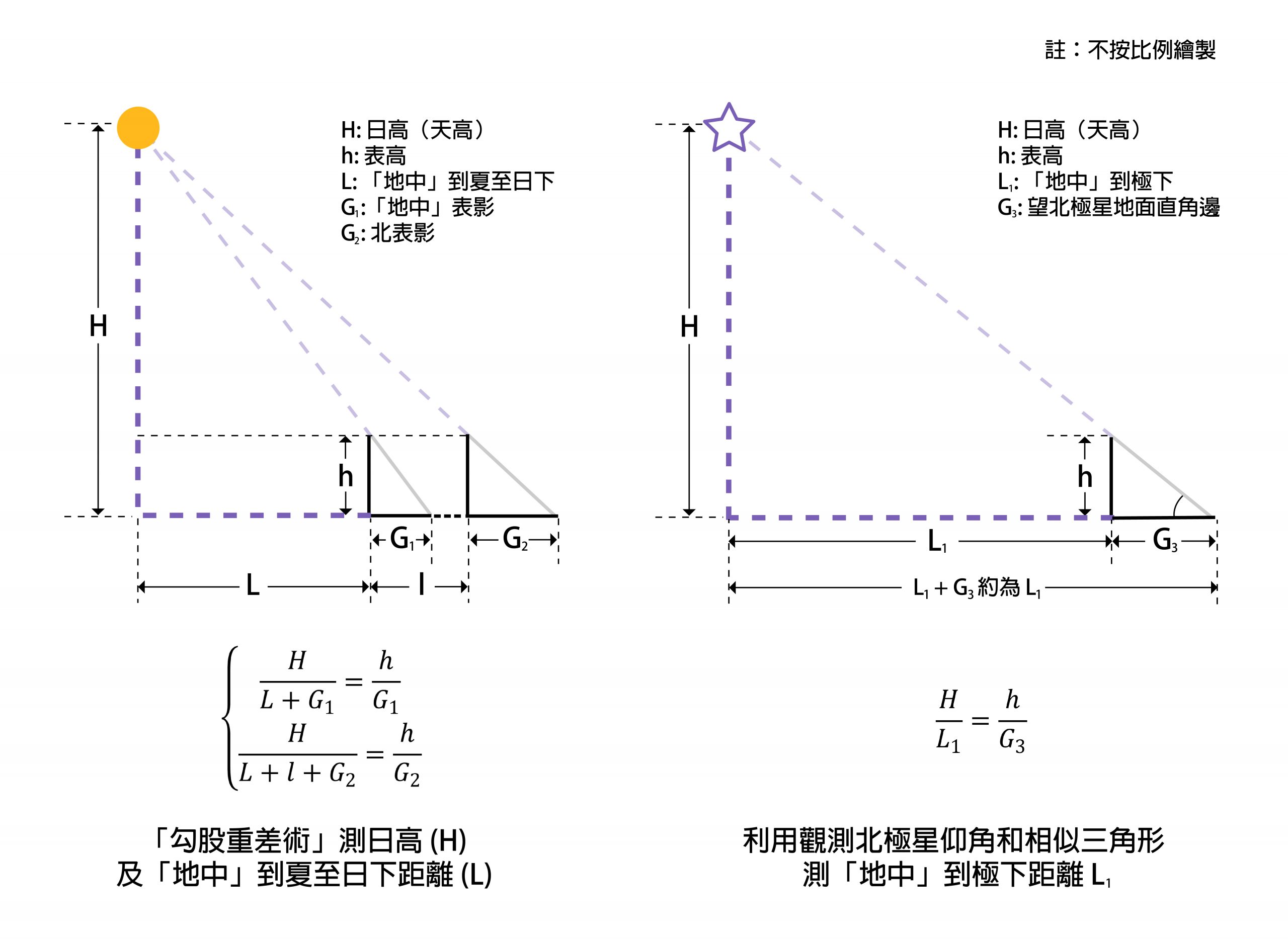

第一種解釋,是利用「勾股重差術」(《海島算經》有詳細解說)[4]。用現代理解,可用兩組相似三角形聯立二元一次方程求解。

日高 (H) = 表高 (h) × 表間距 (l) ÷ 影差 (G2 – G1) + 表高 (h) = 80,000里

「地中」至夏至日下 (L) = 「地中」表影 (G1) × 表間距 (l) ÷ 影差 (G2 – G1) =16,000里

同理可推,「地中」到冬至日下距離為135,000里。

已知天高後,配合觀測北極星的仰角,可用相似三角形可算出「地中」到極下距離為103,000里。

不過,此解釋方法雖然影長值與實測接近,但「夏至影差一寸」所需距離和實測出入甚大。在南北朝時何承天就組織實測,在平陽一帶,約二百五十里影長就差一寸。

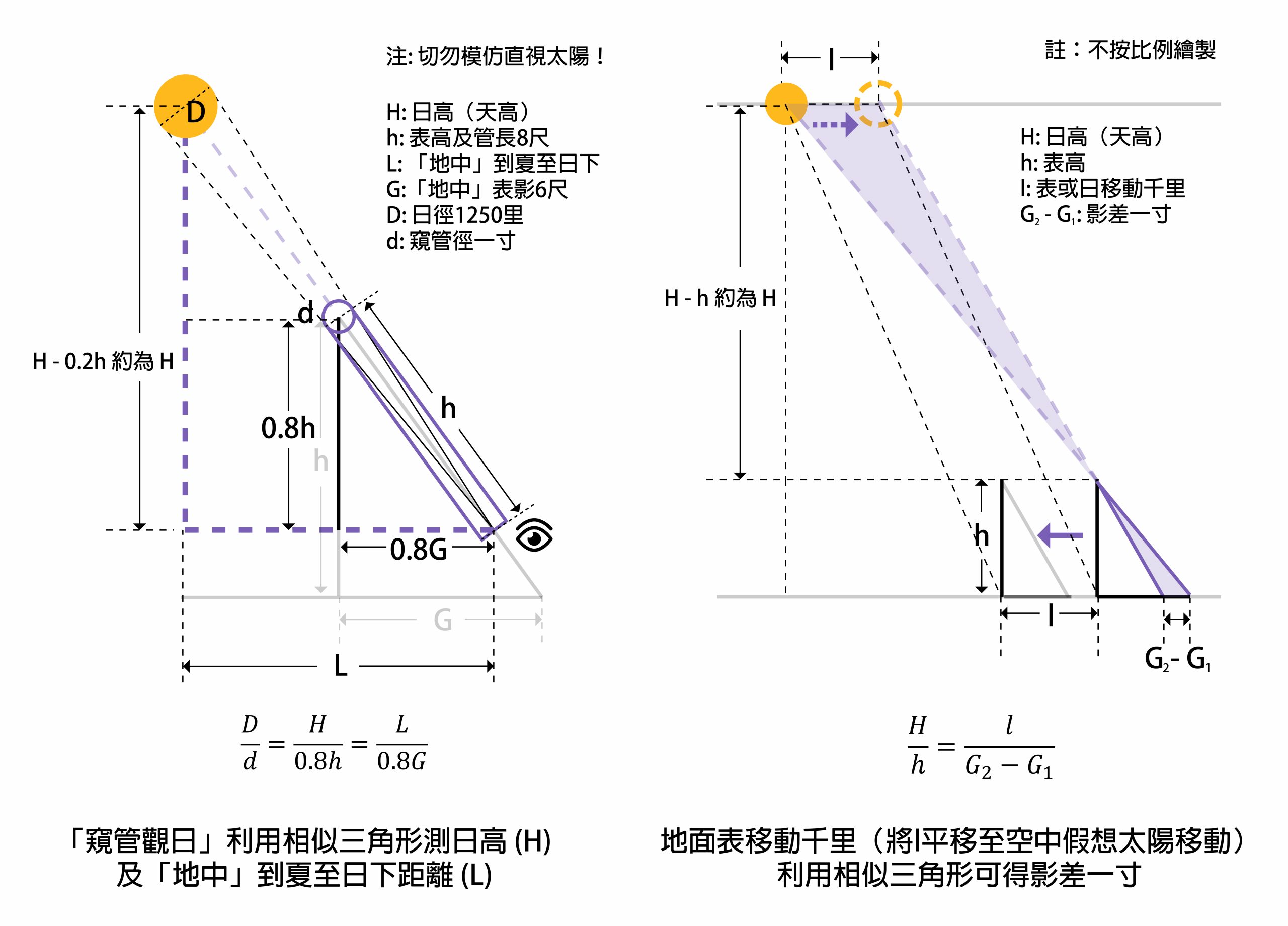

第二種解釋用以回應上述疑問。書中所記另一觀測:在當日影為六尺時,用長八尺、徑一寸的窺管觀日(安全提示:切勿模仿直視太陽!),所見太陽視直徑(實測0.53°)與外管口(實測0.72°)接近。結合當時普遍接受的公理(如班固《白虎通》所载「日月徑千里」,《周髀算經》中取日徑1,250里),再以相似三角形推算,可得出同樣的日高(H)與「地中」至夏至日下(L)[5]。進一步運用相似三角形,可得:地面表每移動一千里(可平移至天空,假想為太陽移動一千里以便理解),日影便移動一寸,並非實測[6]。

第三種解釋,「千里」指的是從最古老的「地中」,即堯都平陽(陶寺遺址),至後周公所測新「地中」登封約千里。《周髀算經》採用古數據,並與新數據對比,得出「日影千里差一寸」。這並非謬誤,而是因兩地並非正南北走向[7]。

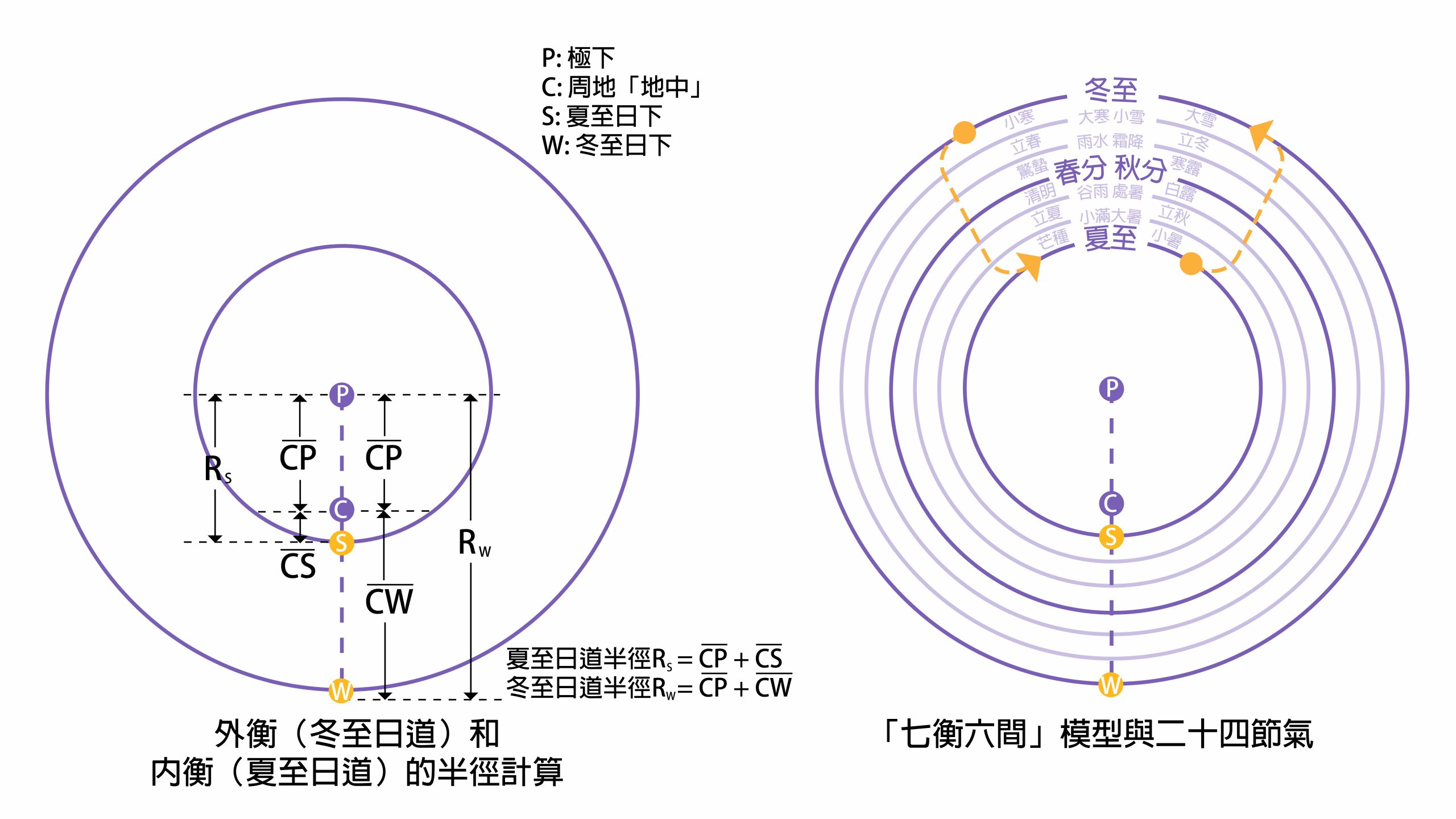

「七衡六間」宇宙模型

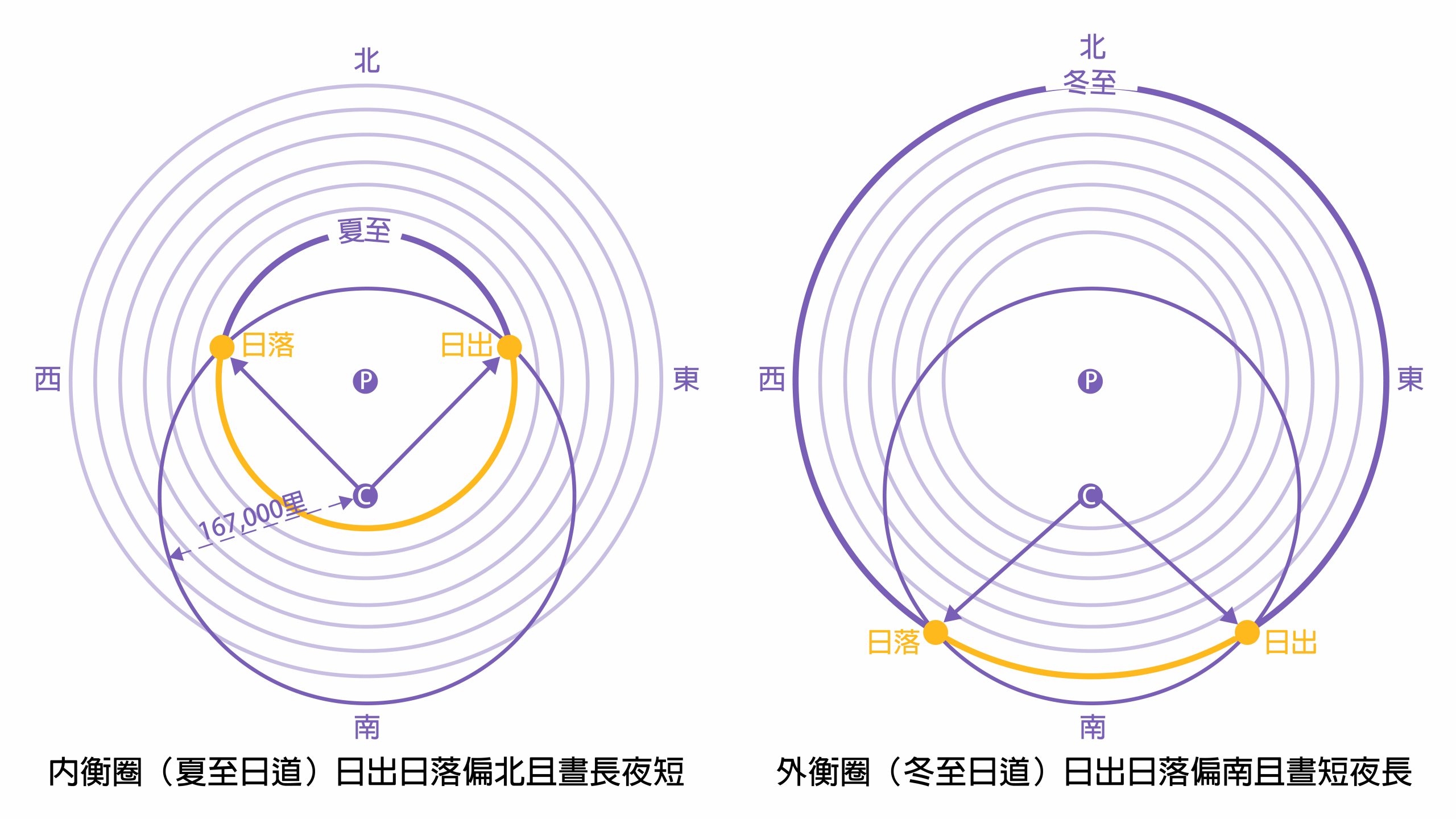

有了上述若干測量數據後,《周髀算經》開始構建宇宙模型,用以解釋三類基本日常天象:四季(節氣)變化、晝夜交替、日出日落方向及晝夜長短變化。為此,書中提出經典的「七衡六間」模型:太陽隨節氣變化,在距北天極不同遠的衡圈(即圓周)上切換軌道,並每日於其所在衡圈繞極點旋轉。具體設定為:夏至日道半徑119,000里(「地中」至夏至日下16,000里+「地中」至極下103,000里);冬至日道半徑238,000里(「地中」至冬至日下135,000里+「地中」至極下103,000里),二者為倍數關係[8]。其餘節氣按等間距插入其間(中氣在衡圈上運行,非中氣則在衡圈間運行)[9]。

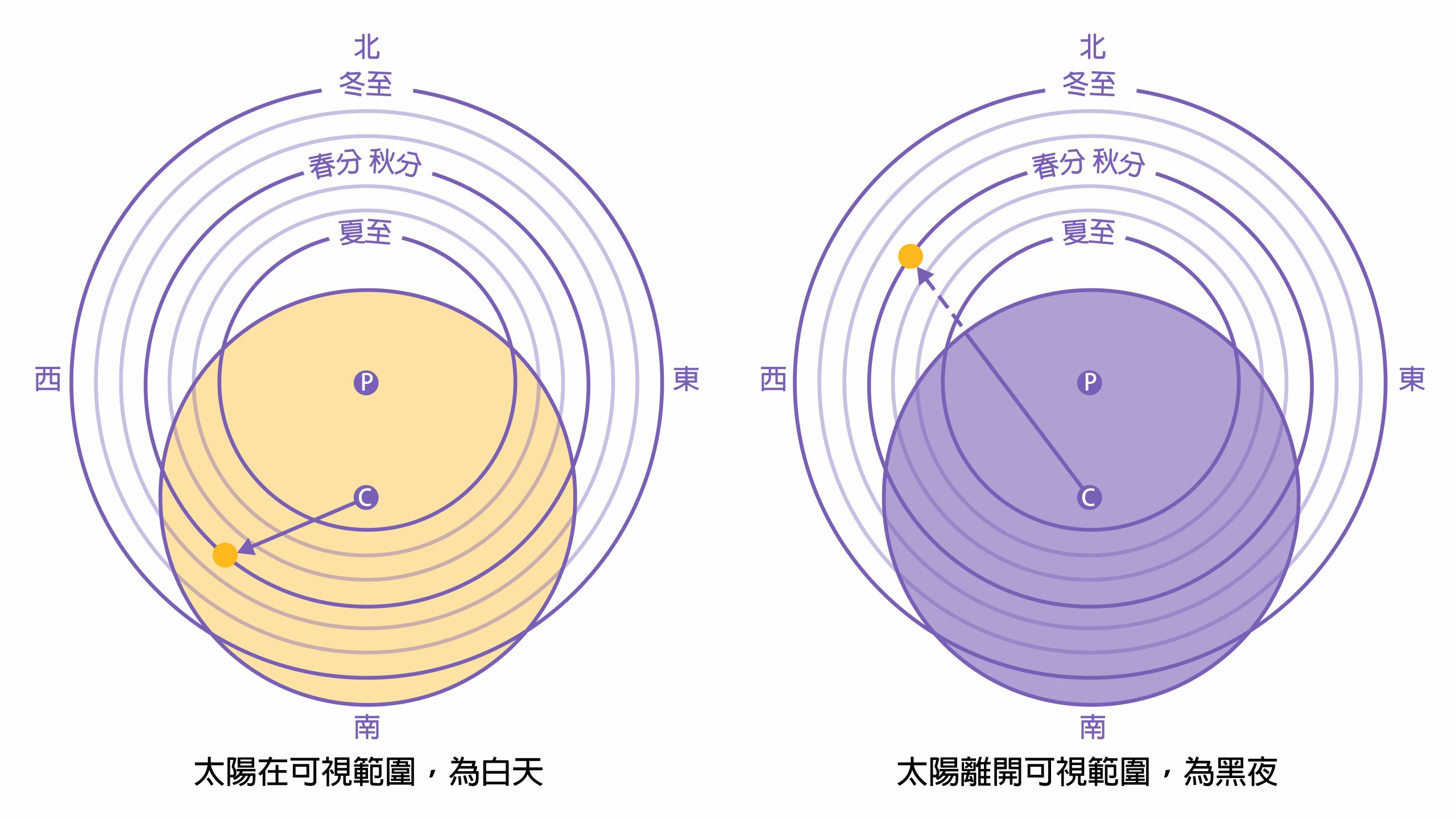

既然太陽被設想為在離地八萬里高處作平面運動,為何會有日出日落?為此,書中提出一項創造性的公理性基本假設:「人望所見,遠近宜如日光所照」,意思是人眼的可視範圍和陽光能夠照射到的範圍一樣有限且固定,太陽一旦離開太遠就不會引起視覺反應,用以解釋晝夜交替。这也被視為近代「旋轉星圖」的早期原型之一,「蓋天家」以青圖畫(中間有洞口的地盤:周地人眼可見範圍)與黃圖畫(天盤:七衡六間和星宿)相疊,並轉動下方黃圖使用[10]。

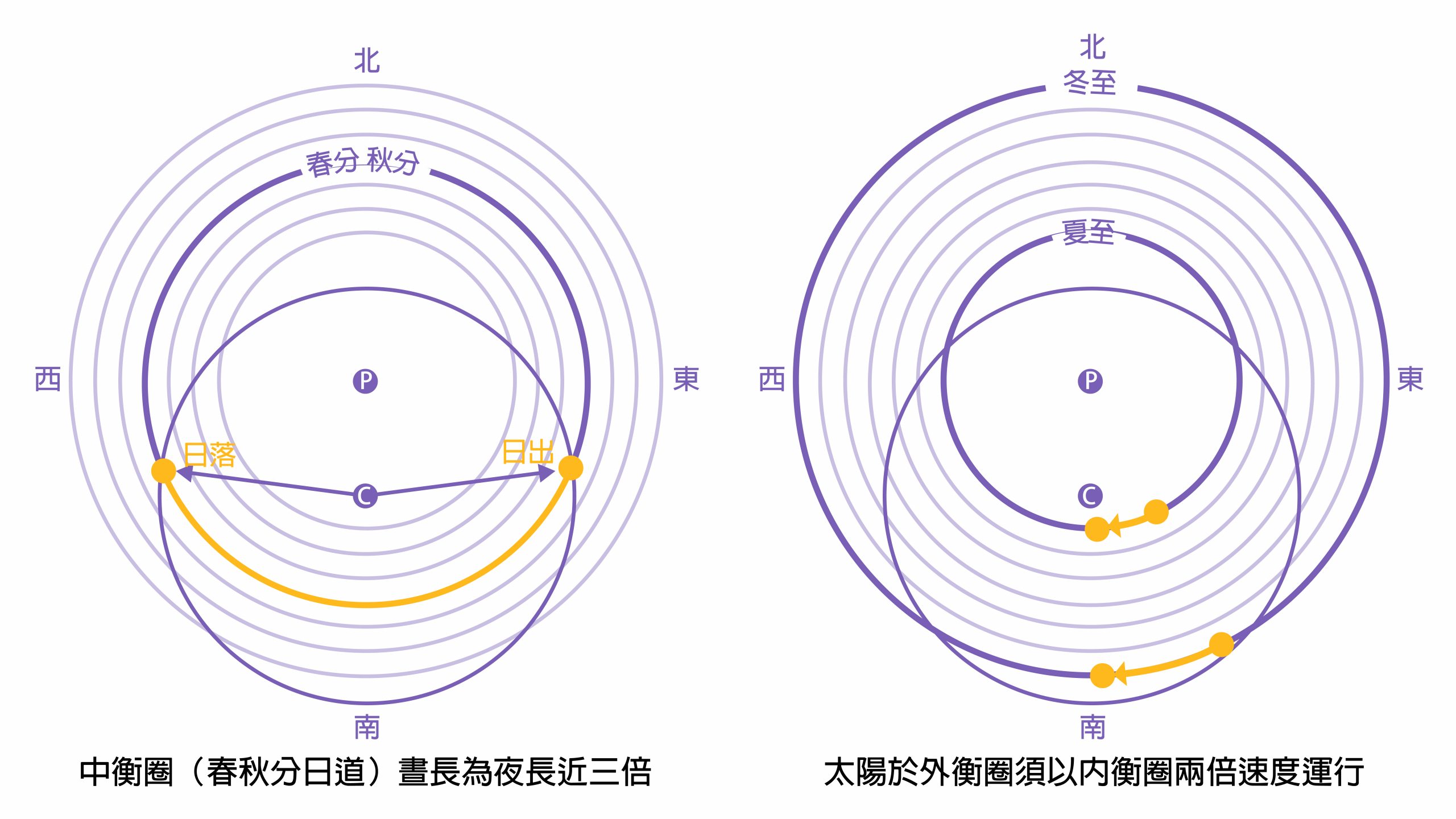

為盡量對應不同季節的日出日落方位,《周髀算經》將可視日照半徑設定為167,000里。隨太陽在不同軌道間切換,晝夜長短與日出日落方位亦隨之改變:處於外衡圈時,晝短夜長,日出日落方位偏南;內衡圈則相反[11]。由此,一套可統攝多種天象的宇宙模型遂告成形。

然而,如前所述,合格的「公理化方法」必須以觀測結果檢驗其推論。「蓋天說」與實際不符之處甚多。最明顯的是:若依「七衡六間」模型的弧長計算,中衡(春秋分)時雖然日出日落接近正東西方,但夜長為晝長三倍,與實際的晝夜平分相去甚遠;又如太陽在冬至日道每日行程為夏至日道的兩倍,須以倍速運行,亦與觀測不合[12]。以上問題遂成為「蓋天說」在後世爭論中不敵「渾天說」的關鍵理據。

我們能從「蓋天說」學到什麼?

「蓋天說」的根本問題,在於將僅適用於測量山高與遠近的平面幾何小尺度模型,誤用來構建宇宙模型;同時亦欠缺地球圍繞太陽公轉等近代觀念。儘管如此,其以「公理化方法」立說的雄心、對幾何與計算的積極運用、近似「旋轉星圖」的創造性構想,仍值得學習。這正說明:即使面對科學史中的「錯誤」,仍能幫助我們界定模型的適用邊界、警惕範式的侷限、激發方法論創新。「錯誤」並非無益。

天文導師

藍青

參考資料:

[1]徐鳳先 《天空之光如何照亮文明——中國早期天文學與文明若干問題研究》

[2]江曉原《〈周髀算經〉通識》

[3]江曉原 《〈周髀算經〉——中國古代唯一的公理化嘗試》

[4]張海潮 《重訪重差術》

[5]孫小淳 楊柳《〈周髀算經〉的“公理系統”是如何建立的?》

[6]江曉原《〈周髀算經〉通識》

[7]徐鳳先 《天空之光如何照亮文明——中國早期天文學與文明若干問題研究》

[8]孫小淳 楊柳《〈周髀算經〉的“公理系統”是如何建立的?》

[9]陳久金《中國古代天文曆法》

[10]潘鼐《中國恆星觀測史》

[11]孫小淳 楊柳《〈周髀算經〉的“公理系統”是如何建立的?》

[12]孫小淳 楊柳 林正心《中國量天尺》